珠峰品牌营销笔记——从“科技秀场”到“智能战场”

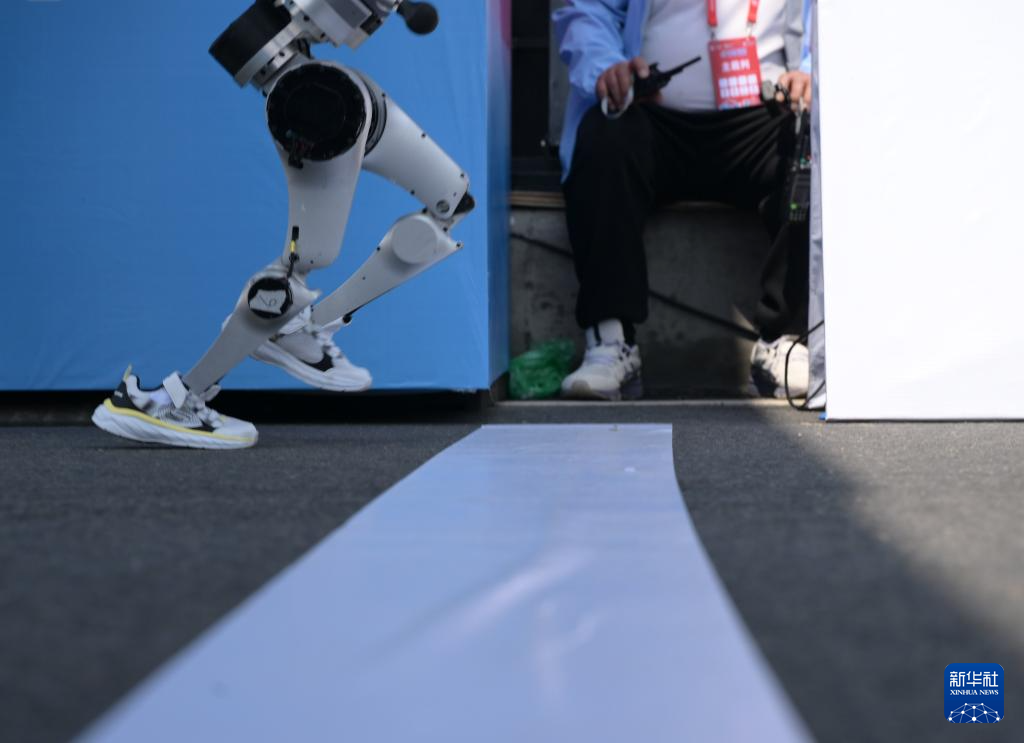

2025年4月19日,北京亦庄半程马拉松赛事中,人形机器人“天工Ultra”以2小时40分42秒夺冠,成为全球首个完成半程马拉松的人形机器人。这一技术突破引发对机器人军事化应用的探讨。

马拉松赛事中的技术突破与军事潜力

1. 运动控制与自主导航

比赛中,“天工Ultra”通过“无线领航技术”实现了自主路径规划和动态调整,搭载多模态传感器和超宽带通信技术,具备实时定位和障碍规避能力。该技术在军事场景中可用于战场侦察和物资运输。

2. 续航与能源管理

马拉松展示了电池快换技术和肌腱驱动设计的应用,解决了长时间续航问题。军事机器人需适应复杂环境任务,高能量密度电池与能源回收技术成为关键。

3. 环境适应性与稳定性

部分机器人因地形坡度和转弯角度出现问题,军事场景要求更高的地形适应能力,需开发多模态移动平台。

中国军事机器人的发展现状与差距

1. 技术积累与产业化优势

中国民用机器人领域已形成完整产业链,军用机器人如“猎隼”无人战车具备自主侦察与火力支援功能,但火力集成与多机器人协同作战能力仍需提升。

2. 政策支持与军事需求

2024年国防预算同比增长7.2%,智能化作战装备成重点方向。俄罗斯已在叙利亚战场验证战斗机器人,中国尚需规模化部署。

3. 关键技术瓶颈

- 自主决策与抗干扰能力:需开发离线决策系统。

- 火力系统集成:需加强武器系统研发。

- 成本与标准化:平衡性能与量产成本,制定统一标准。

从马拉松到战场的路径预测

1. 技术转化路径

- 运动控制算法:提升崎岖地形移动效率。

- 多模态传感器融合:用于战场侦察与目标识别。

- 能源管理方案:支持长时间作战任务。

2. 阶段性目标

- 短期(2025-2030年):边境巡逻、排爆机器人为主。

- 中期(2030-2035年):开发火力支援机器人,参与联合军演。

- 长期(2035年后):组建多兵种机器人部队。

3. 挑战与风险

- 伦理与法律:明确责任边界。

- 技术成熟度:稳定性和可靠性不足。

- 国际竞争:加速技术迭代与标准制定。

结论

从北京亦庄的马拉松赛道到未来战场,中国机器人作战部队的建成需5-10年时间。尽管取得技术突破,但仍需攻克自主决策、火力集成等核心难题。政策支持、产业链协同与军民融合将成为关键驱动力。