截至2023年,日本海外投资存量已占其GDP的50%,海外净资产规模达3万亿美元,连续33年位居全球第一。更令人震撼的是,日本企业在海外创造的收入相当于其本土GDP的一半——这意味着日本“在海外再造了半个日本”。

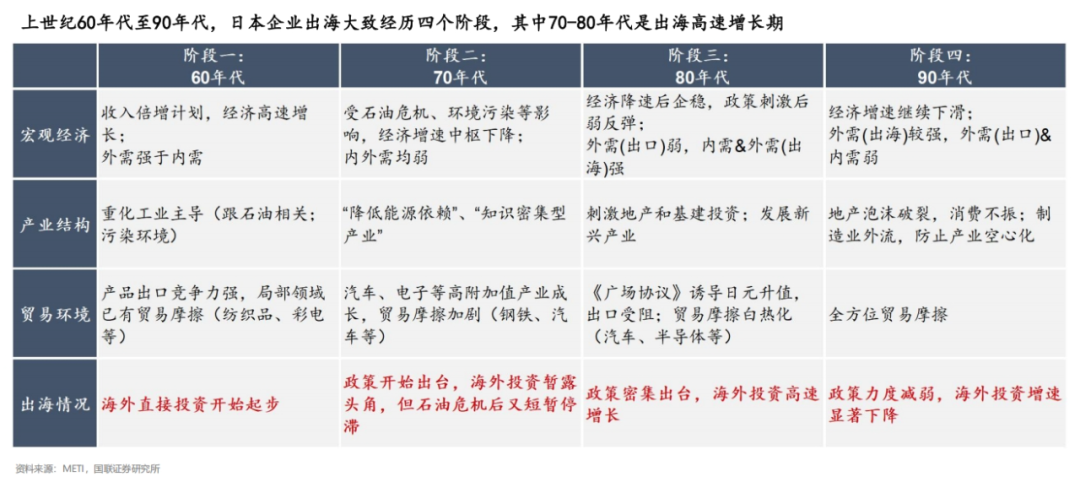

这一辉煌成就的背后,是日本企业长达 70 年的全球化探索。自二战后,日本企业踏上了漫长的出海征程,从战后重建时期的艰难起步,到应对贸易摩擦时的战略调整,再到泡沫经济后的转型发展。

在这个过程中,日本企业积累了丰富的经验,形成了独特的出海模式,其历程与中国当前的全球化战略有着诸多惊人的相似之处。对于正在积极拓展海外市场的中国企业来说,深入研究日本企业的出海经验,无疑具有重要的借鉴意义。

日本企业出海 “三板斧”

日本企业在出海过程中,逐渐形成了一套行之有效的策略,宛如三把利刃,助力其在全球市场开疆拓土,构建起庞大的商业帝国。

1.“全球生产-全球销售”的供应链网络

日本企业通过 “销地产” 模式,将生产基地与销售市场深度绑定,构建起 “全球生产 - 全球销售” 的供应链网络。以汽车行业为例,2024 年,日本汽车行业全球销量成绩斐然,达到 2300 万辆左右,然而本土销量仅约 450 万辆 ,占比极小。海外生产比例依旧维持在高位,达到 82% 左右。

丰田、本田等汽车品牌在全球的布局堪称典范,它们在欧美、东南亚等地建立起全产业链。在北美,丰田工厂采用当地的零部件供应商,结合先进的生产技术,生产出符合当地消费者需求的汽车。

同时,本田在东南亚的工厂不仅利用当地的廉价劳动力,还积极融入当地的供应链体系,实现了从零部件生产到整车组装的本地化。这种模式既有效规避了贸易壁垒,又大幅降低了物流成本,使得产品能够以更具竞争力的价格进入当地市场。

从制造业外迁趋势来看,日本制造业海外生产比率从 1992 年的 6% 稳步上升至 2021 年的 25.8%。在汽车行业,海外生产比例甚至接近 50%。这一趋势还在持续发展,越来越多的日本制造企业将生产环节转移到海外,以寻求更低的成本和更广阔的市场。

2008 年成为日本产业结构的一个重要转折点。此后,非制造业对外投资占比反超制造业,并且这一趋势愈发明显。到 2022 年,非制造业对外投资占比高达 68.1%。

金融保险、医药生物等行业成为新的投资主力。在金融保险领域,日本的大型保险公司如东京海上日动火灾保险等,在全球范围内开展业务,通过并购、设立分支机构等方式,扩大市场份额。在医药生物领域,武田制药等企业加大在海外的研发和生产投入,与当地的科研机构和企业合作,开发适应不同市场需求的药品。

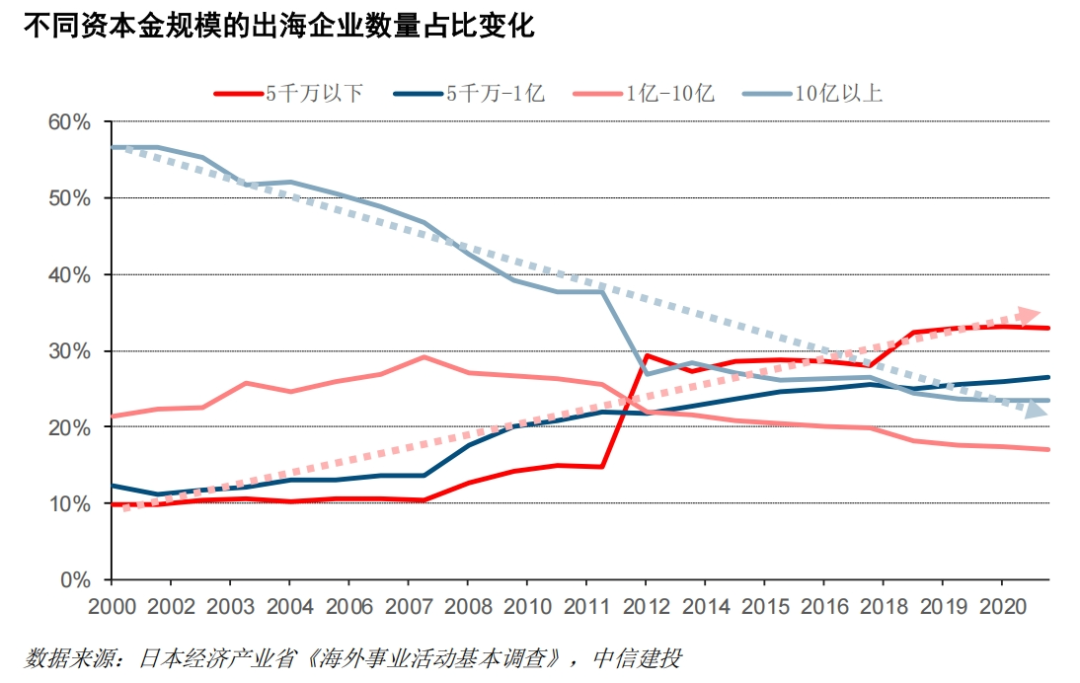

2.中小企业 “抱团闯海”

在日本出海企业的大军中,中小企业占据了重要地位。2020 年的数据显示,中小企业占出海企业数量的 76.5%,其中资金规模 5 千万至 1 亿日元的企业占比达 37%,成为出海的主力军。这些中小企业能够在海外市场取得成功,离不开多方面的支持。

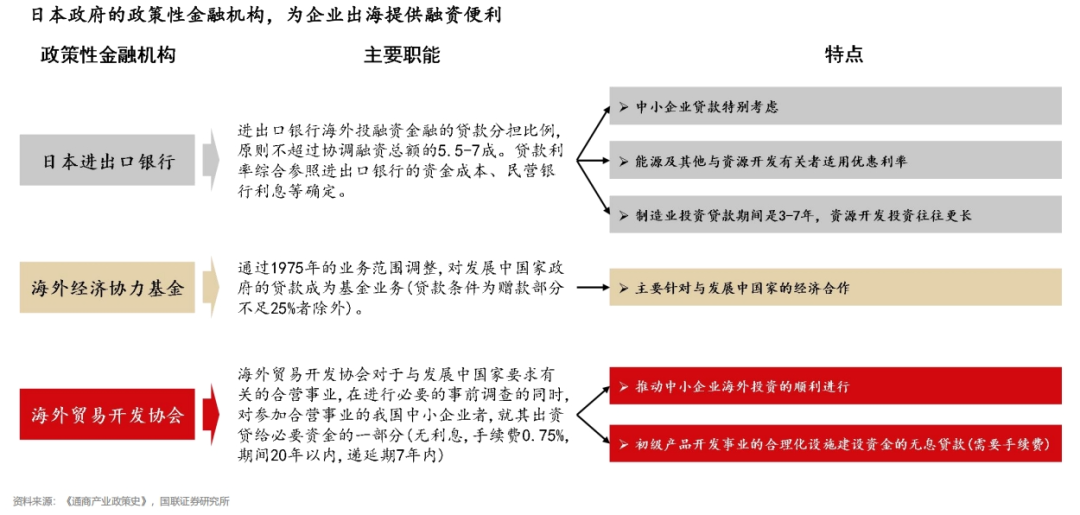

日本政府出台了一系列政策来降低中小企业出海的风险。税收饶让抵免政策避免了企业在海外和国内的双重征税,使企业能够将更多的资金投入到海外业务的拓展中。国际协力银行提供的低息贷款,为中小企业提供了必要的资金支持,解决了它们在海外投资时资金短缺的问题。

三菱、三井等财团在中小企业出海过程中发挥了重要的护航作用。三菱商事作为日本最大的综合商社之一,在全球 90 个国家设立了据点,形成了庞大的信息和市场网络。它能够为中小企业提供市场信息、客户资源以及物流等方面的支持,帮助中小企业快速在海外落地。

3.深入开展本地化运营

日本企业深刻理解 “全球化即本地化” 的理念,在海外市场积极推行本地化运营,实现从 “产品输出” 到 “文化融入” 的转变。

在管理本地化方面,松下在越南工厂的举措成效显著。它启用本地高管,让熟悉当地文化和市场的人才参与企业管理。这些本地高管能够更好地理解当地员工的需求和工作方式,从而制定出更符合当地实际情况的管理策略。与之前相比,决策效率提升了 30%,员工的工作积极性和生产效率也大幅提高。

Z - Pizza 连锁品牌在东南亚的供应链本地化也十分成功,实现了供应链 100% 本地化。它与当地的食材供应商建立了长期稳定的合作关系,不仅保证了食材的新鲜度和质量,还降低了采购成本,同时也为当地创造了更多的就业机会。

在文化适配方面,索尼的做法值得借鉴。在欧美市场,索尼深入研究当地消费者的审美和生活习惯,调整产品设计。推出的极简风格家电,线条简洁流畅,色彩搭配协调,符合欧美消费者追求简约、时尚的审美观念。这一调整使得索尼家电在欧美市场的品牌溢价率提高了 15%,销量也大幅增长。通过文化适配,索尼成功地在欧美市场树立了独特的品牌形象,增强了品牌的竞争力。

日本模式的隐忧:前车之鉴需警惕

日本企业的出海模式虽取得了巨大成就,但也并非完美无缺,其中存在的一些问题也给中国企业提供了宝贵的警示,需要我们保持警惕。

1.产业空心化:本土产业的流失困境

自 20 世纪 90 年代以来,日本制造业外流的趋势愈发明显,这给日本本土产业带来了严重的冲击。随着大量制造企业将生产环节转移到海外,国内就业岗位大幅减少,据相关数据统计,1990 年代后,日本制造业外流导致国内就业减少了 20% 。

许多传统行业受到重创,纺织业就是一个典型的例子。曾经,纺织业是日本的重要产业之一,拥有完整的产业链和大量的从业人员。但随着产业转移,日本国内的纺织企业纷纷倒闭,相关的上下游产业也受到牵连,如今,日本的纺织行业几乎消失殆尽。

产业空心化还导致日本国内产业结构失衡,经济增长的内生动力不足。过度依赖海外生产使得日本本土制造业的技术研发和创新能力受到一定程度的抑制,对国家的长期经济发展产生了不利影响。

2.创新停滞:财团模式下的创新瓶颈

日本的财团模式在企业出海过程中发挥了重要作用,但也存在一定的弊端,对外部技术创新产生了抑制作用。

在财团模式下,企业之间通过交叉持股、人事派遣等方式形成了紧密的利益共同体。这种模式虽然有助于企业之间的合作与资源共享,但也使得企业过于依赖内部资源和合作网络,对外部创新技术和理念的接纳度较低。

以半导体产业为例,曾经日本的半导体产业在全球占据领先地位,拥有先进的技术和庞大的市场份额。但在发展过程中,由于财团内部企业之间的合作较为封闭,对外部新兴技术和创新模式的关注不足,逐渐失去了竞争优势。

而韩国的半导体企业,如三星、SK 海力士等,积极引进外部技术,加大研发投入,不断创新,迅速崛起,在存储芯片等领域反超日本。如今,日本半导体在全球市场上所占的份额,仅有 7%,与曾经的辉煌形成了鲜明的对比。这充分说明了财团模式在一定程度上限制了日本企业的创新能力,导致日本在一些关键技术领域逐渐落后。

对中国企业的三大启示

日本企业的出海经验犹如一面镜子,映照出中国企业在全球化进程中的前行方向。尽管中日两国在经济发展阶段、市场环境等方面存在差异,但日本模式中的许多成功要素对中国企业具有重要的启示意义。

1.“生态出海”:构建协同生态圈

日本汽车产业的出海模式为中国企业提供了宝贵的借鉴。在出海过程中,日本汽车产业形成了 “整车 - 零部件 - 服务” 的完整生态圈。

以丰田为例,其在海外设厂时,不仅自身的整车生产落地,还带动了众多零部件供应商一同出海。这些零部件供应商在当地建立工厂,为丰田提供配套服务,形成了紧密的产业协同。

在泰国,丰田的零部件供应商如电装、爱信等,与丰田工厂紧密合作,确保了零部件的及时供应和产品质量的稳定。

这种全产业链协同出海的模式,使得日本汽车产业在海外市场具有强大的竞争力。

中国新能源汽车产业正处于快速发展阶段,具备复制这种模式的基础和条件。

宁德时代作为全球领先的动力电池企业,在海外市场已经取得了显著的成绩,为宝马、奔驰等国际知名车企提供动力电池。地平线等芯片企业在智能驾驶芯片领域也具有先进的技术和产品。

中国新能源汽车企业可以以整车企业为核心,推动电池、芯片等供应链企业同步出海。在欧洲市场,中国新能源汽车企业可以与宁德时代、地平线等企业合作,共同建立本地化的生产和研发基地。

通过这种方式,不仅可以降低成本,提高产品的适应性,还可以建立起以中国企业为主导的产业标准,提升中国新能源汽车产业在全球的话语权。

2.“数字赋能”:跨境电商的融合突破

在数字经济时代,跨境电商已成为中国企业出海的重要渠道。2024 年,中国跨境电商进出口额达到 2.63 万亿元 ,同比增长 10.8%,展现出强劲的发展势头。

然而,物流成本高企仍然是制约中国跨境电商发展的重要因素。2024 - 2025 年,中国跨境电商物流成本占比依然高达 20% - 30%,而日本仅为 18% 左右。高昂的物流成本压缩了企业的利润空间,降低了产品的市场竞争力。

为了突破这一困境,中国企业可以从多个方面入手。建设海外仓是一个有效的解决方案。SHEIN 在美国布局 3 日达网络,通过提前将货物存储在海外仓,实现了快速配送,大幅缩短了交付周期,提升了客户体验。

据统计,使用海外仓的跨境电商企业,其客户满意度可提高 20% 以上。应用区块链技术实现跨境支付透明化也具有重要意义。区块链技术具有去中心化、不可篡改等特点,可以提高跨境支付的安全性和效率,降低支付成本。通过区块链技术,跨境电商企业可以实现实时结算,减少资金占用,提高资金周转效率。

3.“制度护航”:政策引领与规则制定

日本在企业出海过程中,通过一系列制度安排为企业提供支持。其中,“亏损准备金制度” 值得中国借鉴。

在这一制度下,日本政府将企业投资额的一定比例计入海外投资亏损准备金,给予免税待遇,以对冲企业投资风险。当企业投资出现亏损时,可从准备金中得到补偿;若未出现亏损,则从准备金积存满五年起将其五等分,逐步并入应纳税所得额。

这一制度有效地降低了企业海外投资的风险,鼓励了企业积极拓展海外市场。

中国可以探索在海南自贸区进行 “免税法” 试点。海南自贸区具有独特的政策优势和地理位置优势,通过实施 “免税法”,可以吸引更多的企业在海南设立总部或运营中心,开展海外业务。对在海南自贸区注册并开展海外投资的企业,其海外所得可以免征企业所得税,这将大大降低企业的税负,提高企业的盈利能力和竞争力。

在规则制定方面,推动新能源汽车碳足迹核算国际互认具有重要意义。欧盟对新能源汽车的碳足迹核算有严格的要求,这对中国新能源汽车出口形成了技术壁垒。

中国应积极参与国际标准的制定,推动新能源汽车碳足迹核算国际互认。通过建立统一的国际标准,中国新能源汽车企业可以更好地满足国际市场的需求,打破欧盟等地区的技术壁垒,扩大海外市场份额。

写在最后:全球化的下一站,属于中国

日本企业长达 70 年的出海历程,犹如一部波澜壮阔的商业史诗,为中国企业提供了丰富的经验与深刻的教训。它让我们看到,出海不仅是企业寻求发展空间的生存选择,更是国家重塑竞争力的关键路径。

当前,中国企业正站在全球化的新十字路口,内需增长放缓、国际贸易摩擦加剧、劳动力成本上升等挑战如影随形,与当年日本企业出海时面临的困境有诸多相似之处。

然而,中国企业拥有独特的优势。我们拥有更完整的产业链,从原材料供应到产品制造,再到售后服务,各个环节紧密衔接,形成了强大的产业协同效应。

以中国的电子产业为例,在珠三角、长三角等地,聚集了大量的电子零部件供应商、制造企业和研发机构,能够快速响应市场需求,实现产品的高效生产和创新升级。

中国的数字经济发展如火如荼,互联网、大数据、人工智能等技术的广泛应用,为企业提供了新的增长引擎。电商直播、移动支付等新兴商业模式的兴起,不仅改变了国内的消费方式,也为中国企业出海开辟了新的渠道。

庞大的内需市场是中国企业的坚实后盾,它为企业提供了广阔的试验田和稳定的现金流。企业可以在内需市场中不断打磨产品和服务,积累经验和实力,然后再拓展海外市场,实现内外双循环的良性互动。

展望未来,若中国企业能充分汲取日本经验,规避其教训,必将在全球化浪潮中乘风破浪。我们不仅要实现 “再造半个中国” 的经济版图拓展,更要凭借自身的创新能力和产业优势,引领新一轮产业革命。

在新能源、人工智能、5G 通信等领域,中国企业已经取得了领先地位,未来有望通过全球化布局,将这些先进技术和产业模式推广到全球,为世界经济的发展注入新的活力,书写属于中国企业的全球化传奇 。