中国城市地铁站牌“去英文化”引争议

汉字承载着国家的内在精髓,是民族之魂。

近年来,国内部分城市开始推行地铁站牌“去英文化”,即取消英文标识,仅保留中文。这一举措自北京冬奥会期间启动以来,得到了广泛认可,但同时也引发了国际媒体的关注与批评。

国外媒体担忧此举可能让外国游客感到不便,甚至误解为中国对外国游客的不友好态度。然而,支持者认为这是增强文化自信的表现,同时也有助于推动汉语在全球范围内的传播。

一、文化自信的体现

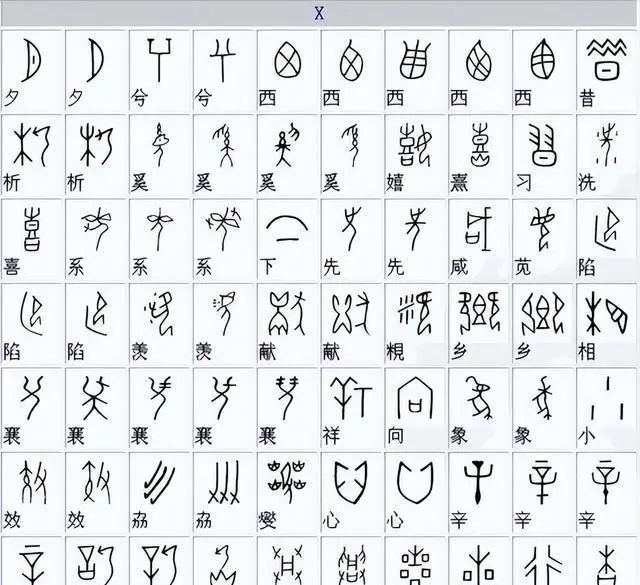

随着中国经济实力的提升,中国文化在世界舞台上的影响力逐渐增强。汉字作为中华文化的瑰宝,拥有五千年的历史积淀。从甲骨文到篆书,再到楷书及宋体字,每一种字体都蕴含着丰富的文化内涵。

与英文相比,汉字具有更强的表意功能和多样性,一个音节可以对应多个意义不同的字,这使得其在情感表达上更加细腻。通过强化汉字的使用,不仅能够彰显文化特色,还能抵御外来文化的侵蚀。

二、美国的干涉

在中方推行“去英文化”的过程中,美国及其他西方国家对此提出质疑,认为这种做法可能会对外国游客造成困扰。然而,中国并未全面取消英文标识,例如安检提示等关键信息仍保留英文翻译。

有网友指出,其他国家并未在中国推广其本土语言标识,因此中国的行为无可厚非。此外,专家普遍认为,“去英文化”有助于弘扬民族文化,增强国民的文化自豪感。

三、汉字与英文学习难度对比

尽管许多外国人认为汉字难学,但实际上掌握约3000个常用汉字即可满足日常需求。相比之下,英语单词数量庞大,达到40万至60万个,普通人至少需要掌握3000至5000个单词才能进行基本交流。

推广汉字文化对于展示中国软实力具有重要意义。我们有责任弘扬自身文化,并鼓励世界了解这一历史悠久的文字体系。

若有侵权,请联系删除!

品牌资产│品牌定位│品牌视听│广告创意│品牌传播│品牌营销