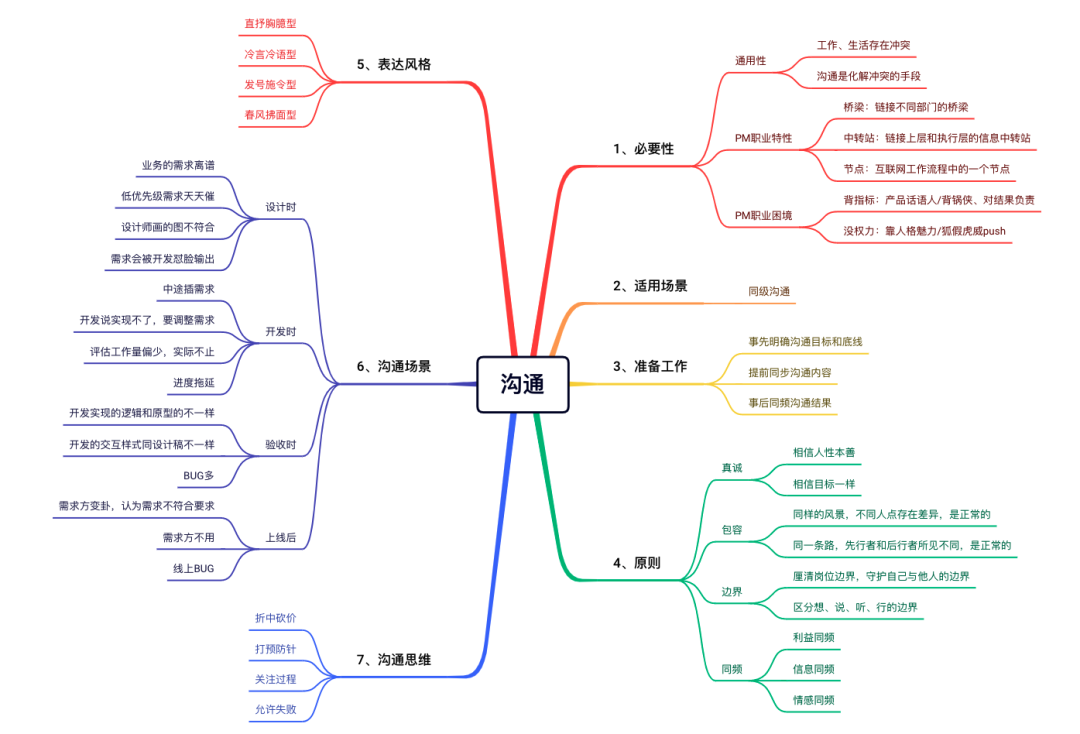

大纲:

一、必要性

二、适用场景

三、准备工作

-

1是核对,看看双方在理解上是否有偏差 -

2是备忘,有的需求优先级不高,时间太久容易忘记 -

3会没白开,更有仪式点(🤔 )

四、基本原则

1. 真诚

2. 同频

3. 厘清边界

4. 求同存异

你说,你身边的都同你疏远了,其实这就是你周围扩大的开始。如果你的亲近都离远了,那么你的旷远已经在星空下开展得很广大;你要为你的成长欢喜,可是向那里你不能带进来一个人,要好好对待那些落在后边的人们,在他们面前你要稳定自若,不要用你的怀疑苦恼他们,也不要用你的信心或欢悦惊吓他们,这是他们所不能了解的。同他们寻找出一种简单而诚挚的和谐,这种和谐,任凭你自己将来怎么转变,都无须更改;要爱惜他们那种生疏方式的生活,要谅解那些进入老境的人们;他们对于你所信任的孤独是畏惧的。要避免去给那在父母与子女间常演出的戏剧增加材料;这要费去许多子女的力,消蚀许多父母的爱,纵使他们的爱不了解我们;究竟是在爱着、温暖着我们。不要向他们问计,也不要计较了解;但要相信那种为你保存下来像是一份遗产似的爱,你要信任在这爱中自有力量存在,自有一种幸福,无须脱离这个幸福才能扩大你的世界。

五、表达风格

1. 直抒胸臆型

2. 冷言冷语型

3. 发号施令型

4. 春风拂面型

六、沟通场景

1. 业务方的需求离谱,如前后矛盾/不合逻辑/投入产出比低

2. 低优先级需求天天催

3. 设计图不符合预期

4. 需求会上被怼

5. 其他场景

-

开发时:中途插需求、评估工作量偏少,实际不止、开发说实现不了,要调整需求、进度拖延; -

验收时:开发实现的逻辑和原型的不一样、开发的交互样式同设计稿不一样、BUG多; -

上线后:需求方变卦,认为需求不符合要求、需求方不用、线上BUG。

七、沟通思维

1. 折中砍价

2. 打预防针

3. 关注过程

如果你希望发展一种过程导向的文化(不是所有人都有这种意愿),那么重要的是使各层级成员都了解并愿意面对和分析错误。要公开讨论影响具体决策的错误,要求大家在回顾时分辨错误并对其归类,强调通往成功的过程会有努力和失败。只有将错误透明化并表现出接受态度时,人们才会愿意寻找知识上的差距,遵从好奇心,并享受过程。——《大脑喜欢听你这样说》