云南有个产品叫做鲜花饼,去过云南旅行的朋友应该都买过。鲜花饼著名品牌嘉华的广告语叫做“三朵玫瑰一个饼”,我个人觉得这是一句非常好的文案,卖点翔实而生动,数字精确具体。

但是问题来了,看完这句诉求,你会考虑下单鲜花饼吗?或者说这句话激发了你想要吃鲜花饼的意愿了吗?

我想大概率没有。

因为功能宣传只能强化人们的决策模式,却并不能激发人们消费的欲望。换句话说,只有当你已经决定要买鲜花饼时,这个卖点文案才起作用。

如果你没有产生购买意愿,这时不管宣传“整瓣玫瑰入馅、真材实料、新鲜现烤”还是“甄选好食材 有机双认证”,其实都没有用处,这就是功能宣传的局限。

但是很多专业营销人在工作中往往容易陷入一个误区,以为做传播就必须提炼出一个产品卖点,告知消费者本品的功能和品质,为消费者提供一个购买理由他们才会选择购买。这个误区,我把它叫做:认知教育陷阱。

这一误区再往前发展一步,就会陷入另一个误区:专有性偏执。

做品牌一定要找到一个独属于自己的卖点,建立差异化优势,如果我的卖点别人也有,我的宣传口号别人也能用,那么它就没有销售力。

秉承这一观念,很多人做品牌的方法就是拼命在功能卖点里寻找差异化,并通过大量媒体进行宣传对消费者做认知教育,从而说服他们买单。

认知教育陷阱、专有性偏执,我把这两点叫做打造品牌的两大误区

这种做法一则是极易为差异化而差异化,虽然做到了差异,但是这个差异过于偏门、小众,并非消费者购买的依据,因而缺乏打动力;

二则功能宣传难以说服消费者购买,在不感兴趣、缺乏购买欲望的情况下强行向消费者灌输产品信息效果很差;

三则靠强力宣传产品卖点去洗脑消费者,非常烧钱。

其实对于如何做营销、树品牌这件事来说,最终我们还是要回到“人为什么购买?”这个根本性的问题上来,理解了购买的真相,品牌营销才有依据。

购买达成核心依赖三个因素:场景相关性、心智独特性、社会流行性。

场景相关性,是指品牌要和消费者的生活场景相关,当消费者置身这一场景下,能快速想到你的品牌,并理解品牌的价值。这样品牌就能和消费者的需求产生关联,激发出购买品牌的兴趣和欲望。

人的需求总是在场景中产生,并受到场景的决定。像上面提到的鲜花饼,其功能宣传之所以失效,就是因为它并没有在消费者生活中占据一个场景

我们平时购买鲜花饼只有一个场景,那就是去云南旅游给亲朋好友带手信。而在日常休闲吃零食的场景中,消费者根本就想不到鲜花饼这玩意儿。

心智独特性,是指消费者对品牌的记忆程度,以及在做购买决策时对品牌的回想,当消费者想要购物时,他能否第一时间想到你、第一个想到你。

如果他想半天都想不起来,或者先想到了好几个其他品牌,最后才想到你,那么他买你的可能性微乎其微。

简单的来讲,这叫做“记得住,想得起”,这是品牌建设的基础指标。

它是指品牌在社会群体之中是否拥有热度和话题性。人的购买行为往往并不是完全基于个人需求,而是受到他人和社会流行的影响。别人有什么、社会流行什么自己也就会想买什么,社会流行性可以决定购买。比如今年2月份的《孙子兵法》,因为电视剧《狂飙》的热映而一度卖断货;乌梅子酱是因为李荣浩的同名歌曲而火爆;

6月份梅西中国行,冲进场内的那个小球迷脚上穿了一双尤尼克斯羽毛球鞋,现场视频被上亿人观看,这双鞋也跟着上了天猫618热卖榜有一种社会现象叫做“心际现象”,即人们受到他人影响的现象。这种现象简单来说就是跟风,专业一点的说法叫做模仿、与群体保持一致。

19世纪法国社会学创始人之一的塔尔德讲了一句话“模仿即传播”。我认为这句话解释了广告、品牌传播到底如何对消费者起作用、如果带动销售的原理。品牌传播的终极要义就是引发消费者群起而模仿的行为。

在营销上我们还经常讲一个词叫做FOMO(Fear of Missing Out 错失恐惧症)。

我们害怕错过最新发生的新闻和流行,我们害怕不知道别人都已经知道的八卦和热点,我们害怕没有拥有别人都有的东西,因为这意味着落伍,意味着脱离群众。

所以当一个产品具备社会流行度时,成为社会热门话题时,它就能最大限度激发人们购买的热情,比如前几年消费者为了一杯喜茶大排长队,再如近来华为门店前面排长队购买Mate60 pro,还有酱香咖啡的热销都是如此。

这就是社会化的价值,社会化不仅影响消费者的购买行为,而且还会影响消费者对品牌的认知。心理学上还有一种现象叫做视网膜效应。它指的是一个偶然因素,由于我们的过多关注会变成一种普遍现象。

这个现象在商业上的价值是,如果某个品牌具备社会流行性,那么这个品牌的广告、各种营销动作,就会被更多地注意到。比如最近这段时间花西子的热度居高不下,因而花西子的每一次营销动作,从致歉信到“发疯式”公关、请体坛老将丘索维金娜拍摄东方妆容广告,每一波都引发了社会热议、并被大众放到显微镜下进行审视。如果品牌缺乏社会层面的关注,只是做纯粹的硬广投放、精准营销,只跟自己的目标消费者做触达,那么其效果会很差。品牌只有在社会文化氛围的包裹下,才能真正突破平台壁垒和信息大爆炸的迷雾。品牌必须致力于进行社会化,在社会层面制造话题、热点、热议,社会化可以放大广告投放的效果,反哺流量,反哺销量。其实绝大多数品牌在营销端的大问题,并不是产品不好,也不是消费者不知道你的产品有多好,而是他们没有意识到可以买你。消费者不是没有需求,而是对你没有需求。因而品牌知名度这项指标应该是由品牌自身的显著性,和品牌在社会层面的流行度所共同组成。社会流行度,能让更多消费者意识到品牌的存在,并且成功激发需求。再如品牌美誉度,过去我们更多是站在个体的层面去看待消费者对品牌的认知、联想、态度,但是个体的喜好很容易受到社会舆论导向的影响。

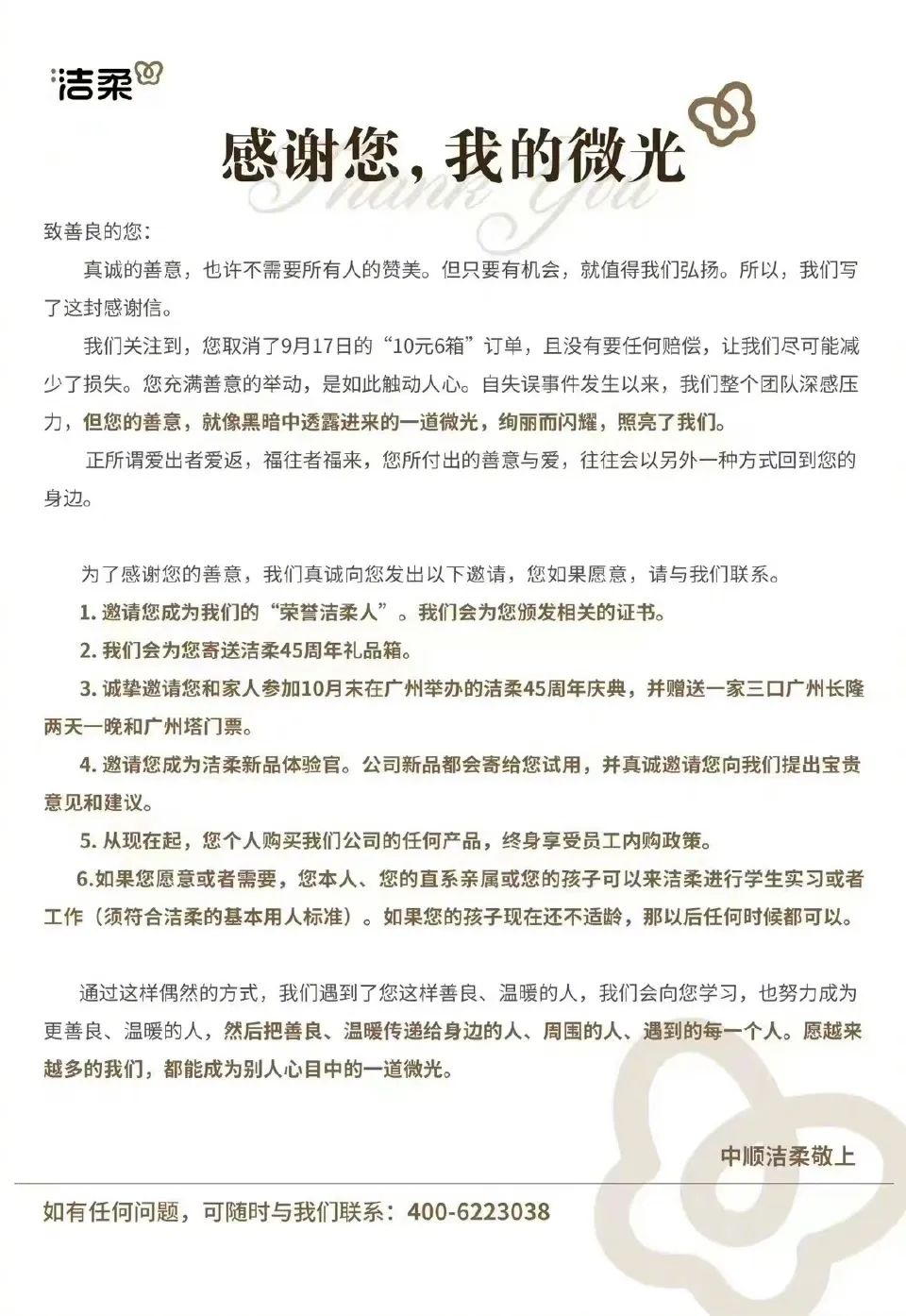

一次成功的话题、事件可以极大提升品牌的美誉度和口碑,一次危机也可以将品牌形象打入谷底。比如上个月,洁柔在直播间输错了产品价格,按照该价格发货的话公司要亏损上千万。有顾客主动取消了这个“10元6箱”的商品订单,为此洁柔专门写了一封信感谢这位顾客,并且奉上了包含众多福利和权益的大礼包。

随后#洁柔写信感谢取消10元6箱订单顾客#这个话题开始在微博上发酵,并成为热门话题。

它帮助洁柔刷了一大波好感,对品牌的提升效果堪比投放一整年的形象广告,足以弥补输错产品价格带来的亏损。

今天时代快速发展、消费观念不断变化、新世代消费者一波波崛起,各种亚文化纷纷涌现,很多过去知名的、畅销多年的经典品牌出现老化问题,年轻化成为摆在众多企业面前的一道难题。

但是,如果我们仔细审视这一课题,你会发现很多品牌之所以老化,不是因为产品和技术过时,而是品牌社会化不足,人们不再关注并谈论它,品牌从社会流行中消失,因而在人们心目中变得落伍、过时,与当代脱节,进而被消费者抛弃。

今年1月初,老牌国货天府可乐因为一则破产传闻冲上热搜,当时其董事长在直播间澄清破产传闻并亲自带货,引来百万网友围观支持,当天淘宝销量激增30倍。

从销量的角度来讲,消费者之所以购买,主要就是受到了微博热搜的驱动和社会热议铺垫的流行氛围。

从品牌建设的角度来看,过去消费者不买其实和产品力无关,而是因为天府可乐早已丧失了心智显著性和社会流行性。

从消费者记忆中消失,品牌因而老化,连品牌知名度、认知度、美誉度统统都没有了。

品牌建设的目的不只是为了影响目标消费者,而是要在社会层面形成流行性和公共影响力。

要知道,品牌不在货架上,也不只在消费者心中,还存在于社会文化之中。品牌建设必须致力于从社会文化中突围人是社会性动物,一个人的认知、需求产生和购买行为总是在社会环境中发生。

没有社会文化氛围铺垫和热点事件的推动,一个品牌光靠宣传产品功能、教育消费者很难引发群体的竞相购买,也很难建立好的品牌形象、品牌认知。

社会化,是品牌建设的一个重要维度。

虽然社会化营销这一概念由来已久,但是品牌社会化并不只是开通一个官方微博、官方公众号,然后发布一些内容;而是帮助品牌构建好的公共语境,确保品牌在社会公共环境下被人们正向而积极地关注和讨论。

文章来源:【浪潮新消费】公众号

【声明】该内容为作者个人观点,大数跨境仅提供信息存储空间服务,不代表大数跨境观点或立场。版权归原作者所有,未经允许不得转载。如发现本站文章存在版权问题,请联系:

contact@10100.com