热用户理论系列连载文章(一)

——热用户理论的背景和起源

1. 经济下行,数字化转型成为传统企业发展的必然选择

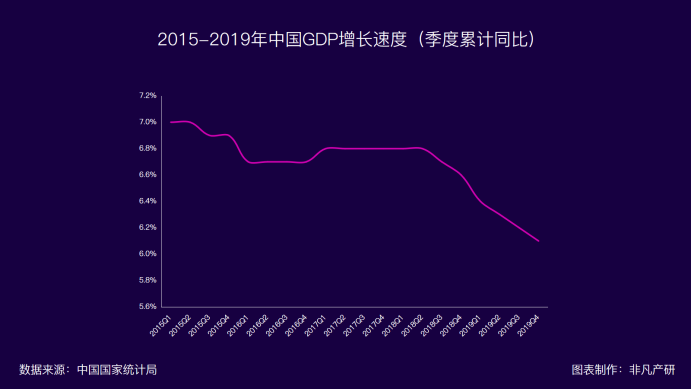

由于国际政治经济环境恶化以及国家去杠杆、防风险、严监管等政策共振叠加导致中国经济出现一定程度的衰退。根据国家统计局数据显示,GDP增速从2015年的7.1%下滑至2019年的6.1%,创下近十年来历史新低。即便如此,中国作为世界第二大经济体,与全球主要经济体相比,经济增长仍然处于中高速水平。

2. 数字化转型的五大误区

在数字化浪潮的推动下,众多传统企业开始革故鼎新,投身数字化转型,但成功者却寥寥无几。根据埃森哲的一份研究报告显示,目前八成以上的中国企业尚未摸清如何通过数字技术使企业变得更高效并实现业务增长,阿里巴巴在《新一代数字化转型白皮书》中指出“在数字化实践的过程中,企业应当明确自身所处于的转型类别,在企业战略和数字化技术上,选取合适且匹配的方案策略,从而顺利实现转型升级的目的。”可见,战略战术的选择尤为重要。在传统企业的转型过程中,主要存在以下五大误区或难点,需要企业主认清并规避。

误区一 战略层面:数字化转型由IT部门推进

首先,数字化转型是否作为企业的一项长期发展战略?企业高层是否身体力行?现实中,很多企业高层没有意识到数字化转型的必要性和复杂性,仅仅交由下属去推动执行,要求IT部门投入到一系列漫无目的的数字实验中,耗费大量的人力、财力,最终得不偿失。实际上,数字化转型远远不是IT部门能够实现的,也不是一蹴而就的,必须由企业最高决策者引领,自上向下进行部署和推进。

误区二 基础设施层面:人才、中台的建设不到位

企业是否有足够的人才、技术储备去推动数字化?是否有效建立数据中台?各个系统间的数据能否联接打通?目前中国传统企业信息化整体发展水平滞后,企业自身IT团队自主开发能力相对较弱,企业缺乏数字化团队对数字化系统进行运维、管理和使用。同时,由于业务体量和复杂度巨大,拥有多套业务系统和数据标准,在集团整体的数字化转型过程中,难以将数据汇总、拉通、流动、共享,形成“数据孤岛”,并且相较于互联网企业,传统企业对中台的认知及接受意识低,很多传统企业普遍处于数据中台建设的构思规划或者刚刚起步的阶段,未能结合自身业务情况有效落地数据中台,人才、中台等基础设施的建设问题极大地阻碍传统企业数字化转型的进程。

误区三 用户认知层面:沿用以拉新获客为中心的用户认知体系

数字经济时代,企业需要重新理解、锁定谁是用户?他们在哪里?为什么消费?主要围绕拉新、获客的用户认知体系在过去十年中成为许多创业公司的增长利器,然而随着获客成本的攀升,用户预期的不断变化,以拉新获客为中心、不注重用户数据和用户体验的用户认知体系已不合时宜,然而对于存量用户的识别、变迁和维护,许多传统企业常常没有明确的路径,它就像一个黑盒,很难了解用户在这个盒子中怎样流动。如何重构用户认知体系是每个传统企业数字化转型过程中最值得去思考的问题。

误区四 运营方面:生成海量数据就是数字化

企业在供应链、生产、营销、决策等各环节是否真正以数据驱动?在数字化的落地过程中,如何应对各方面的阻力?数字化已经渗透到价值链的各个环节,企业会拥有海量的数据,包括产品数据、经营数据、客户数据和外部市场数据等,传统企业往往缺乏对这些异构数据进行多维度的分析,难以深入挖掘数据资产的价值,真正为业务决策、产品升级迭代提供支持。真正的数字化是让业务生产数据,让数据反哺业务。

误区五 组织建设方面:忽视培养员工的数字化意识和能力

企业是否设计一定的激励机制(奖金、津贴等)鼓励员工提高自身的数字化能力?是否围绕数字化转型愿景对员工进行培训?传统企业数字化转型的一大难题就是人才储备不足,如何设计机制、调整组织架构培养、寻找以及留住数字人才是每个传统企业必须思考的问题。

3. 数字化转型的核心是用户运营

过去的用户运营体系中存在一种经典的方法论叫做AARRR模型(即新增、留存、活跃、传播、盈利),该模型突出了增长的所有重要元素,主要围绕拉新、获客而展开,在过去十年中成为许多创业公司的增长利器,然而随着流量红利的消亡,市场竞争越发激烈,企业的获客成本不断攀升,以拉新获客为中心、不注重用户数据和用户体验,进行粗放式流量扩张的运营方法论已无法满足存量时代的需求。